武将位置的核心逻辑在于根据其技能特性与战斗定位进行合理分配。输出型武将通常需要优先出手,因此建议放置在前排或特定序号位,例如一号位适合先手控制或高爆发武将,二号位可安排具备降怒或群体伤害能力的角色。治疗与辅助类武将则更适合后排,避免过早被敌方集火。同时需注意合击技能的触发条件,确保关键武将能在适当时机释放连携技。

阵容的攻防平衡需要通过站位实现动态调整。防御型武将如坦克应置于承受伤害最多的位置,例如三号位或四号位,利用其高生存能力保护后排。若队伍中存在残血收割型武将,则需将其放置在能够稳定触发被动的序号,例如五号位或六号位,确保其能在敌方减员后完成收割。部分武将拥有针对特定站位的增益效果,例如对位克制或后排穿透,需根据敌方布阵灵活调整己方位置。

兵符与装备的搭配会进一步影响武将站位策略。携带控制类兵符的武将应优先行动,因此需分配至靠前序号;而携带治疗或增益类兵符的武将则可延后出手。装备属性如速度、暴击等也需与站位协同,例如高速武将更适合先手位,而高暴击武将可置于中排以最大化输出效率。部分特殊装备还能为站位提供额外加成,例如前排减伤或后排命中提升,需结合武将特性选择。

实战中需根据敌方阵容动态优化站位。面对高爆发队伍时,可将核心输出武将后置以避免被秒杀;对抗持续消耗型阵容时,则需优先确保治疗武将的生存。PVP与PVE场景的站位逻辑也存在差异,例如副本中需针对BOSS技能范围调整坦克位置,而竞技场更注重对位克制与先手权争夺。定期通过战斗回放分析站位漏洞是提升胜率的关键。

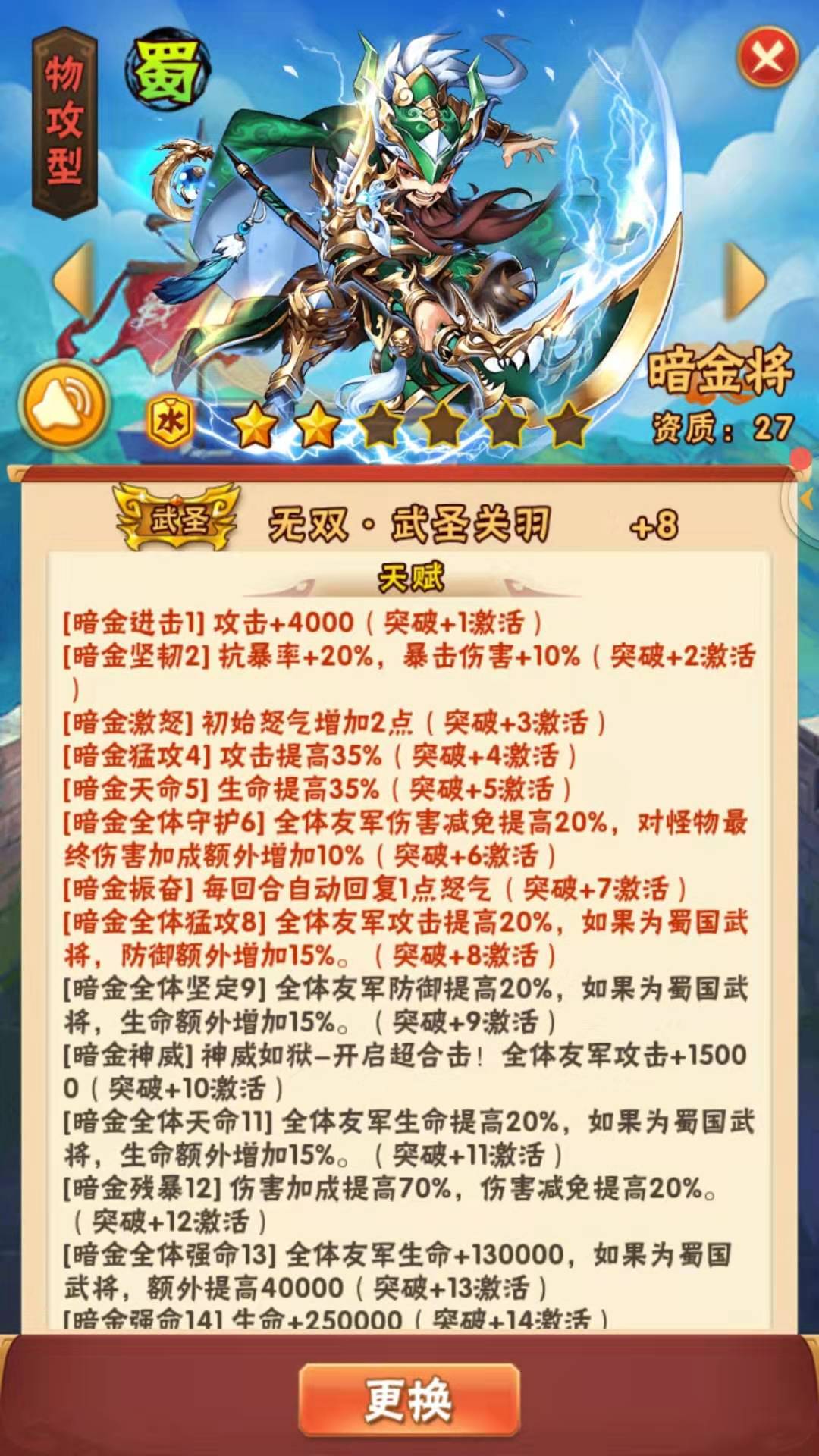

武将的星级与培养程度也会影响站位选择。高星武将因属性优势可承担更核心的位置,而低星武将建议作为功能型角色置于次要位。羁绊系统的激活条件也可能限制站位自由度,需在阵容搭配阶段提前规划。资源有限时,应优先保证主力武将的站位合理性,再逐步优化副将位置。

最终站位需通过反复测试验证其有效性。训练模式或低难度关卡是检验阵容合理性的理想场景,可观察武将出手顺序、技能覆盖范围及生存能力等关键指标。若发现核心武将频繁提前阵亡或技能未达预期效果,则需重新评估其位置分配的可行性。武将位置并非固定不变,需随版本环境与个人养成进度持续迭代。

MORE

MORE